材料研究

一、簡介

微流控芯片可以應用于化學合成領域,由于微納米級的微結構,所涉及的物理化學反應在其中顯示和產生了與宏觀尺度不同的特殊性能。因此作為化學合成平臺時,微流控芯片具有許多優點:傳質傳熱速度快,副反應及副產品少等。特別適合于高附加值物質的化學材料,以及其他難以在常規條件下完成或者需要控制模擬的化學反應。

二、微流控技術在材料科學領域的研究與應用

微流控技術通過精確操控微米級流體,為材料科學提供了高通量、低能耗、高精度的研究平臺,其核心應用方向包括:

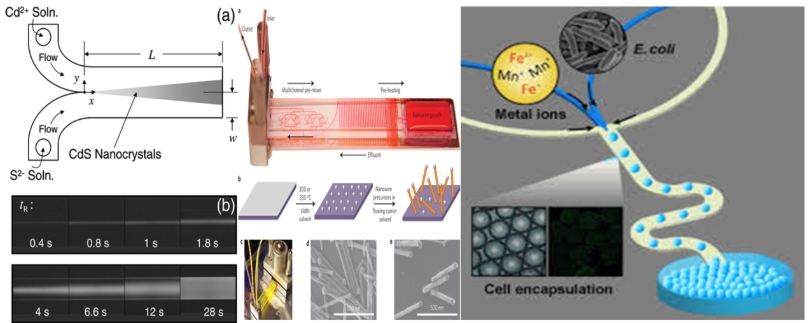

1.納米材料精準合成與功能化

可控合成:通過微通道內流體的層流特性,實現納米顆粒尺寸、形貌及組成的精準調控(如金納米顆粒、量子點)。

表面修飾:利用微流控芯片的集成性,對材料表面進行功能化改性(如引入靶向配體、藥物負載)。

案例:中國科大團隊開發的開放式微流動技術,可制備高分散性微膠囊和功能纖維,應用于能源存儲與生物傳感。

2.生物材料與仿生材料開發

細胞培養與組織工程:模擬體內微環境,構建3D細胞培養體系,研究材料與細胞的相互作用。

仿生材料設計:通過微流控模擬生物流體(如血液、細胞外液),開發具有自修復、抗污等特性的仿生材料。

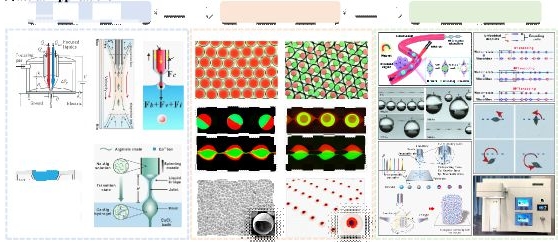

3.復合材料與多尺度結構制備

梯度材料合成:利用微通道內多相流混合,制備具有空間梯度性能的復合材料(如陶瓷-聚合物復合材料)。

多孔材料構建:通過微流控模板法制備有序多孔材料(如MOFs、氣凝膠)。

4.材料性能原位表征與篩選

高通量篩選:集成微反應器與檢測模塊,快速評估材料的光、電、熱等性能(如光催化活性、導電性)。

實時監測:結合光譜、電化學檢測技術,動態觀測材料合成過程中的形貌演變。

三、材料研究方向微流控實驗室設備配套方案

1.核心設備

微流控芯片系統

芯片材質:PDMS(生物相容性好)、玻璃(高透光性)、COC(耐高壓)。

定制化設計:支持復雜通道結構(如蛇形混合通道、螺旋形分離通道),適配材料合成需求。

流體驅動與控制模塊

壓力泵:高精度壓力泵(如LabSmith,耐壓50 Bar)用于高粘度流體操控。

注射泵:低流量精度(±1%)適用于微量試劑注入。

多通道閥:實現多流體混合與切換(如8通道旋轉閥)。

檢測與分析設備

原位表征:顯微成像系統(共聚焦顯微鏡、高速攝像)、拉曼光譜儀(實時監測結晶過程)。

性能測試:電化學工作站(阻抗分析)、紫外-可見分光光度計(濃度檢測)。

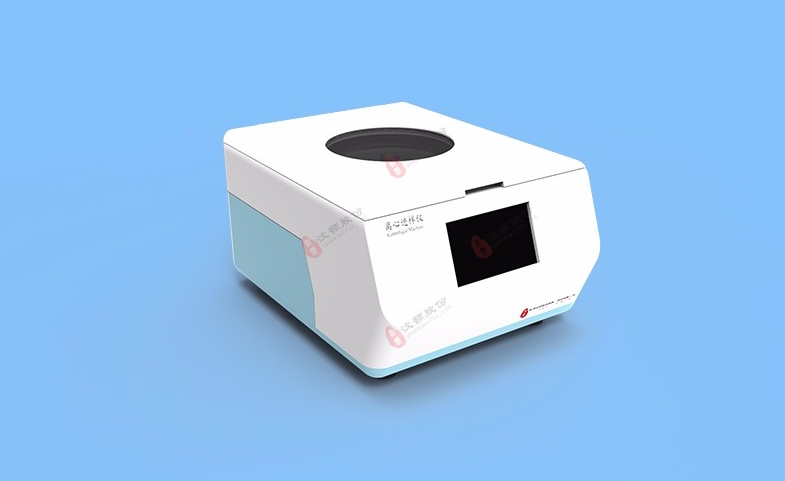

2.輔助設備

材料制備設備

離心機:高速離心(20,000 rpm)用于納米顆粒分離與純化。

紫外固化系統:用于光固化樹脂材料的快速成型。

環境控制模塊

溫控系統:恒溫槽(±0.1℃)控制反應溫度,模擬生理或極端環境。

潔凈工作臺:保障生物材料制備的無菌環境。

自動化與數據系統

LabVIEW/Python控制:實現多設備聯動與實驗流程自動化。

數據采集卡:高采樣率記錄壓力、流量、溫度等參數。

3.專用設備推薦

LNP(脂質納米顆粒)合成儀。

微流控3D打印系統:用于復雜芯片結構快速成型(如多尺度微通道)。

高通量篩選平臺:集成96/384孔板接口,兼容微流控芯片,加速材料性能評估。

四、實驗室建設關鍵考量

兼容性與擴展性:選擇模塊化設備(如可更換芯片接口的壓力泵),便于未來升級。

潔凈度與安全性:材料合成可能涉及有毒試劑,需配置通風櫥和廢液處理系統。

跨學科協作:整合材料科學、流體力學、生物工程團隊,推動技術融合創新。

通過上述設備配套,實驗室可覆蓋從材料設計、合成到性能評估的全鏈條研究,支撐納米材料、生物材料等前沿領域的突破。