微流控器官芯片發(fā)展簡介

什么是微流控器官芯片

微流控器官芯片簡稱為器官芯片。器官芯片是一種多通道,包含有可連續(xù)灌流腔室的三維細胞培養(yǎng)裝置。器官芯片由兩大部分組成,一是本體,由相應的細胞按實體器官中的比例和順序搭建;二是微環(huán)境,包括器官芯片周邊的其它細胞,分泌物和物理力。器官芯片是人工器官的一種類型。

器官芯片是芯片實驗室技術的發(fā)展和細胞生物學緊密結合的結果,這種結合使人們有可能在特定器官的背景下研究人類生理學過程,并因此引入了一種新的體外多細胞人類有機體模型。

微流控器官芯片的研究背景

器官芯片的原始推動起于制藥產業(yè)。一個原創(chuàng)新藥一般要耗費十幾億美元,耗時十幾年,效率極低,一個重要的原因就是動物實驗存在的種屬差異。動物試驗是現今新藥開發(fā)的一個必需環(huán)節(jié),但其存在成本過高,周期偏長,倫理等諸多問題。特別在許多情況下,當候選藥物進入臨床試驗時,往往發(fā)現在動物試驗中看似很有希望的對像并不總是能對人類產生相同的結果,甚至顯示了嚴重的毒副作用,并因此造成前期研究的大量心血和巨額資金毀于一旦,付之東流。

人們或許會說,開展動物試驗是類似于美國或中國的食品和藥品管理局(FDA或CFDA)這樣的監(jiān)管機構對制藥企業(yè)的要求,是的,但這只是因為現階段這些監(jiān)管機構拿不出更好的辦法。

因此,制藥業(yè)需要更多的預測工具,以使候選藥物在更早階段、更少消耗時失敗。而微流控器官芯片就被認為是替代,至少是部分替代,動物試驗一種極有可能的選擇。

微流控器官芯片的發(fā)展歷史

早在2000年代前期,康奈爾大學的Mike Shuler等首次提出用人體不同器官的細胞在芯片上構建人體組織,模擬人體環(huán)境的設想。2010年,哈佛大學Donald Ingber等構建芯片肺的工作在Science上發(fā)表,產生了顯著的影響,具有代表性。在這些工作基礎上,2011年9月16日,時任美國總統奧巴馬親自宣布啟動由NIH,FDA和國防部牽頭,第一期總額為1.4億美金的基于芯片器官的“微生理系統”(microphysiological system,MPS system),“以確保美國未來20年在新藥發(fā)現領域的全球領先地位”,并認為,“仿生微流控芯片”能夠以令人難以想象的幅度降低新藥發(fā)現的成本和周期,給新藥開發(fā)帶來一次革命。項目自2012年正式啟動,經費在此后的執(zhí)行過程中被不斷追加,一批核心高校參與了項目的主要工作,其中包括哈佛大學的肺芯片,威斯康星大學的腦芯片,加州大學伯克利分校的心芯片,霍普金斯大學的腸芯片,匹茲堡大學的肝芯片,華盛頓大學的腎芯片,杜克大學的血管芯片和哥倫比亞大學的皮膚芯片等。

2007-2009年期間,中國科學院大連化學物理研究所的微流控芯片團隊完成一系列的細胞培養(yǎng),多種細胞的共培養(yǎng)和三維細胞共培養(yǎng)工作,課題組關于細胞水平高通量和高內涵藥物篩選的研究,細胞水平藥物代謝研究,以及模式生物水平高通量藥物篩選研究的工作,在一年多時間內連續(xù)三次被Lab on Chip雜志作為封面文章刊登,引起國際微流控芯片和藥物篩選領域的廣泛關注。2009-2010年,他們又先后完成兔軟骨組織培養(yǎng),以及帶有肝微粒體的藥物代謝等工作;2010年10月北京香山會議上,林炳承提出并正式啟動微流控芯片仿生組織-器官的研究;2011年,大連理工大學羅勇微流控芯片藥學研究團隊成立,開始器官芯片研究;2012年,大連醫(yī)科大學劉婷姣團隊開始微流控腫瘤芯片研究;2013年,科技部新藥重大專項課題“基于微流控芯片的新藥研究開發(fā)關鍵技術”啟動,大連團隊的器官芯片研究正式納入國家重大計劃。在差不多同一個時期,中科院納米中心蔣興宇團隊也開始在血管芯片等方面開展了很好的工作。

微流控器官芯片的工作原理

這兒,以肺芯片為例加以說明,見下圖。

典型的肺芯片設計

制作一塊芯片,在芯片的槽道中設置三個并列的流體通道,兩邊的通道通真空,中間的用于植入細胞。在中間通道的正中間加一層有通透性的生物膜,膜上布滿小孔。用細胞外基質的分子包裹薄膜,在這張薄膜的上面鋪滿一層肺細胞,細胞從肺的氣囊,肺泡中提取,薄膜的另一面鋪滿人肺毛細血管細胞。讓空氣在薄膜上面流通,培養(yǎng)基則在下面流動。由此可以產生組織,因為組織是由連生細胞及與之結合的細胞間物質集合而成一種構造。兩個或兩個以上的組織聚集在一起,會形成不同的組織-組織界面,有可能產生功能。多種不同組織聯合構成具有功能的結構,可以被認為是器官。為了產生功能,設計了一個中空的側室,用循環(huán)吸力使兩側真空通道收縮,同時帶動中間的通道一起伸展和放松,并讓伸展和放松的程度和頻率與人細胞在肺中呼吸時所做的類似,由此實現了培養(yǎng)皿等不可能實現的呼吸運動功能,這就模擬了人體肺泡在呼吸過程中收縮的生理過程。在此基礎上,還可模擬肺部感染的時候白細胞抵御細菌入侵的過程。在鋪有肺細胞的上層通道釋放病原菌,然后在下層通道里加入人體白細胞。當白細胞感覺到病原菌侵入時,它們會從血液中進入肺部,吞噬病原菌。如果要使整個免疫過程可視化,也可以對白細胞和病原菌進行標記,于是就可以在顯微鏡下看到白細胞在“血管”中穿梭,進而穿過薄膜上的小孔,吞噬侵染肺細胞中被綠色標記的病原菌。

用類似的思想,可以開發(fā)出不同的器官芯片,用以深入了解藥品、化學物質、食物甚至是化妝品對人體的影響。

微流控器官芯片中的微環(huán)境

前已提及,微環(huán)境指的是器官周邊的細胞,周邊的各種因子,比如小肽,和周邊的物理力,在芯片器官基本確定之后,對微環(huán)境的精準操控是器官芯片構建成功與否的關鍵。

在上述肺芯片的案例中,有兩點值得關注。一是細胞從肺的氣囊,肺泡和肺毛細血管中提取,分置于薄膜兩側,配有空氣和培養(yǎng)基流動,形成肺的核心結構;二是用循環(huán)吸力使整個結構產生呼吸運動,實現肺的關鍵功能。換句話說,毛細血管細胞、氣囊細胞及其周邊分子,以及膜所提供的柔韌、能夠伸展和彎曲的特性,連同流動所產生的各種物理力等所有這些因素結合所產生的生理微環(huán)境,實際上可以創(chuàng)造一種組織-組織界面,對細胞功能的實現產生有力的影響,甚至有可能誘導這些細胞表現出非常類似于身體特定器官的功能。這樣一種觀點具有普適性。因為實際上其他芯片器官也會具備類似的特征,比如芯片肝,芯片腸等等。對腸而言,當然談不上呼吸運動,但是相應的微環(huán)境能使我們得到蠕動這樣一種關鍵特征,并能因此組織成手指狀的交叉或突起的絨毛,增加腸道吸收的表面積,排出粘液,實現吸收功能。長期以來,人們沒能充分理解張力,壓力和剪切力等這些物理力在微環(huán)境中的重要性,但是事實是,正是這些物理力有力地促成了器官功能的顯現。因此,在分子層面,細胞層面,或是組織和器官層面,不可能只考慮化學因素,而把各種物理因素排斥在外。

最近Cell雜志報道,日本京都大學人誘導性多能干細胞(hiPSC)研究與應用中心的Koji Eto及其團隊發(fā)現,血流的剪切應力是血小板生成過程的一個關鍵的物理因素,而特別是當這種剪切應力形成湍流環(huán)境時,利用人誘導性多能干細胞可大規(guī)模產生多達1000億個血小板。這也是理解微流控器官芯片中力學微環(huán)境影響的一個案例。

類器官微流控芯片

類器官(Organoid)是用干細胞制造出來的微型器官,或稱迷你器官,它們是在體外產生的三維的微型和簡化版的器官,具有器官的某些功能。類器官來源于組織、胚胎干細胞或誘導的多能干細胞中的一種或幾種細胞,具有自我更新和分化能力,可以在三維培養(yǎng)中自我組織。自2010年代初以來,類器官的生長技術得到了迅速的改進,研究人員已經能利用人的胚胎干細胞和其他干細胞培育多種類器官,包括肝、腎、胰腺、食管、肺、胃、腸、大腦、膀胱等,其中以類肝臟最為成功。類器官已被認為是2013年最大的科學進步之一,也已被用于在實驗室研究疾病發(fā)生和治療。

把上述類器官置于微流控芯片上,使其受到可控的微量流體的作用,即可成為所說的類器官微流控芯片,Science雜志專門刊登一篇review論文,題目即為organoid-on-a-chip。類器官微流控芯片是器官芯片發(fā)展的最前沿之一。

微流控器官芯片的產業(yè)化

美國政府從2012年正式提出以器官芯片為基礎的“微生理系統”計劃,由DARPA和NIH等分別在5年的時間里提供了1.4億美元和7600萬美元的資金從國家層面來支持這項技術的發(fā)展。與此同時,自2012年以來,科技開發(fā)商已向投資者籌集了逾8000萬美元用于同樣的目的。中國政府也在2012年前后通過科學技術部做出了安排,并從2016年起,支持力度顯著增加。

器官芯片的產業(yè)化尚在起步階段,2016年器官芯片設備和服務產品的總銷售額還不足1000萬美元。現有的公司大都是從大學實驗室分拆出來的,目前正在通過與工業(yè)界的合作升級他們的芯片器官模型。

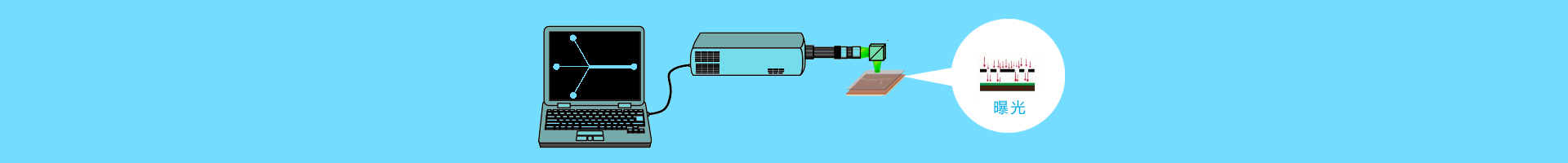

2010年代的前期,零星的器官芯片公司開始出現。Oxford的CN Bio公司用裝有12個微型肝臟的芯片做藥物的毒性試驗, 已經發(fā)現做同樣的試驗,器官芯片所需的成本要較動物試驗大幅度下降。2015年前后,哈佛Wyss研究所組建了一家專門研究人體器官芯片的公司——Emulate Inc,并率先推出了器官芯片技術。Emulate擁有哈佛大學在全球范圍內的獨家授權,可為該技術及相關系統提供強大而廣泛的知識產權組合。以器官芯片技術為基礎,該公司提出一種由器官芯片、儀器和軟件組成的人體仿真系統,可為人體內部的生理運作提供了高仿真窗口。這樣一種系統可為研究人員提供預測人類對疾病、藥物、化學物質和食物產生的反應,比細胞培養(yǎng)或動物測試方法具有更高的精確度和控制能力,也可為“重現真實人體生物環(huán)境”設立新的標準,用于推進相關產品的創(chuàng)新設計和安全保障。網上已有Emulate公司和美國FDA合作開展研究的報道。這家公司創(chuàng)立之初便獲得DARPA的3700萬美元的撥款,以及1200萬美元的A輪融資。2018年7月,他們又獲得3600萬美元的C輪募資,由風險投資公司Founders Fund領投。

除了Emulate之外,也已有一些國家成立了一些小型公司開始類似的操作,包括中國在內,但目前看來。

一般認為,從2017年到2022年,市場可能以38-57%的復合年增長率增長,到2022年達到6000萬至1.17億美元。當然,這只是第一步。毫無疑問,器官芯片技術在中長期內可望成為一個數十億美元的市場,因為它們每年都可能幫助制藥和化妝品等行業(yè)節(jié)省大量的研發(fā)費用。倫理和道德問題也可能是這個新市場的核心,全世界每年都有幾億只動物被用于實驗室實驗,而這些實驗很有可能被一些微流控技術所取代。業(yè)界和政府機構對一些獲得大量資金支持的器官芯片技術開發(fā)商寄予了巨大的期望。政府的支持在不斷增加,歐萊雅、輝瑞、羅氏和賽諾菲等公司已經與器官芯片開發(fā)商建立了合作關系,相信這項技術將改變現有和正在開發(fā)的產品的功效和毒理學測試前景,而隨著大型制藥和化妝品公司開始使用器官芯片,這些投資很可能會繼續(xù)下去。

器官芯片技術仍面臨許多技術挑戰(zhàn)。首先,它必須證明能夠成功地將多個器官連接起來,準確地模擬對藥物的全身反應。有幾家公司正在研發(fā)多器官模型,但整體來說,“人體芯片”還遠沒有成為現實。第二,為滿足不同的需求,器官芯片公司要通過不同類型的器官、設備類型和流程管理實現產品的多樣化。可以考慮一種基于藥物研發(fā)不同階段對關鍵標準進行技術細分,并由此開展系列產品的批量生產。根據市場需求的實際情況,大幅度提升產出水平。第三,要考慮設計的重要性,鑒于器官芯片對微流控技術的依賴性,微流控公司可和更多初創(chuàng)企業(yè)建立合作關系,甚至,可為器官芯片提出量身定做的方法,以顯示它們在這方面的巨大潛力。最后,要及時考慮標準化及與現有設備的兼容性。